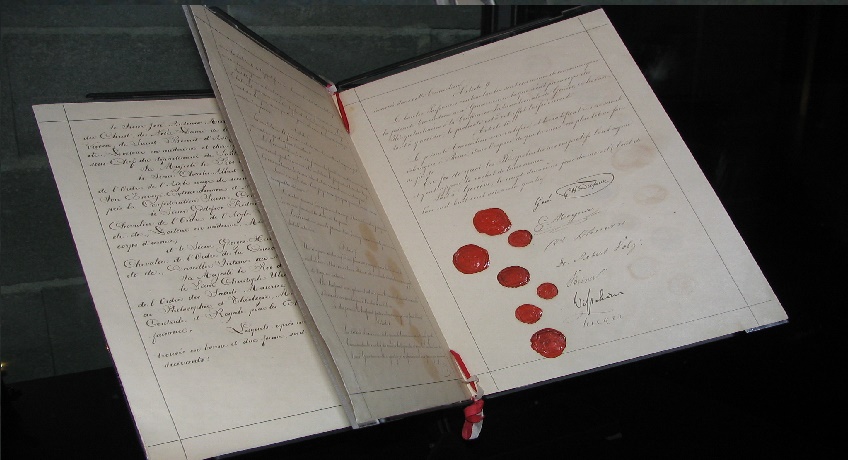

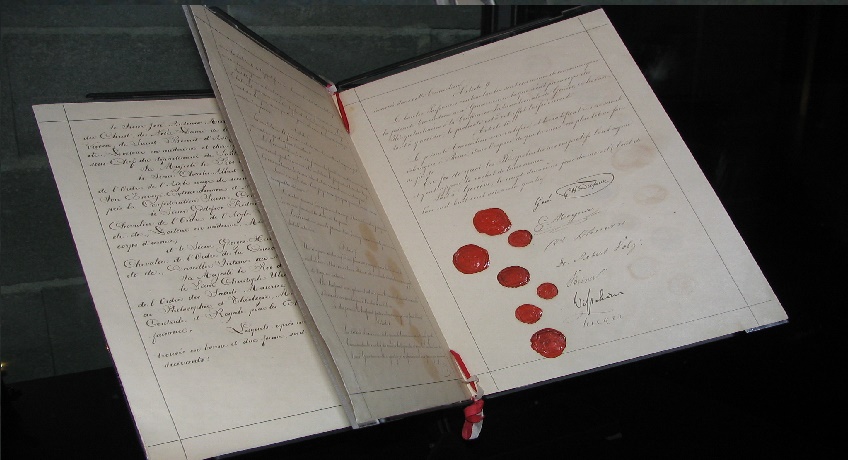

اتفاقية جنيف الأولى (1864) وهي واحدة من أقدم الصيغ للقانون الدولي.[/caption]

اتفاقية جنيف الأولى (1864) وهي واحدة من أقدم الصيغ للقانون الدولي.[/caption]

إذا كان القانون بشكل عام لا يحتمل الخلود والقداسة، باعتباره مجموعة من الضوابط المسايرة التي يفرزها واقع اجتماعي معين، فإن القانون الدولي أضحى في العديد من مقتضياته ومبادئه التي صيغت في فترات تاريخية ودولية معينة؛ متجاوزاً، بل ويحول في كثير من الأحيان دون مواجهة مختلف القضايا والأزمات الدولية بشكل صارم وفعّال. فأمام التطورات الدولية المتسارعة وتنامي وتنوع التهديدات والمخاطر العابرة للحدود؛ أصبحت بنود هذا القانون لا تساير التطورات التي تشهدها العلاقات الدولية؛ ما يتيح إعمال العديد من الاجتهادات والتكييفات المنحرفة؛ ويسمح بتوسيع دائرة هذه المخاطر وانتشارها؛ ومراكمة سوابق دولية تحيل إلى مستقبل دولي غامض. إذا كان من اللازم أن يستجيب القانون الدولي باستمرار إلى المتغيرات والمستجدات التي يفرزها تطور العلاقات الدولية، فإن ترجمة هذه الحاجيات إلى ضوابط غالباً ما تتحكم فيها اعتبارات وخلفيات مصلحية، على اعتبار أن القانون الدولي يشكل في شموليته آلية لخدمة مصالح القوى الدولية الكبرى المسيطرة والمتحكمة في مسار العلاقات الدولية. فقد شهدت الساحة الدولية في العقود الأخيرة تزايداً ملحوظاً في حجم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول من جانب واحد (فرض عقوبات زجرية على مجموعة من الدول بذرائع مختلفة؛ الإجراءات المنفردة المرتبطة بمكافحة «الإرهاب» أو الحد من أسلحة الدمار الشامل؛ التوسّع في تكييف استعمال حق الدفاع الشرعي..). وعادة ما تبرّر الدول التي تقدم على مثل هذه الممارسات مواقفها بالاستناد إلى القانون الدولي؛ انطلاقا من التوسع في تفسير مبدأي عدم التدخل أو منع استخدام القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية والاستثناءات الواردة عليهما. وصار من المفروض ضبط الانفلاتات والتجاوزات الميدانية المسيئة للسلم والأمن الدوليين؛ التي تؤشّر في مجملها إلى تخلّف القانون الدولي وعدم مسايرته للتطورات المستمرة والمتسارعة التي تميّز الممارسات الميدانية؛ عبر تطوير هذا القانون ومراجعة آليات تطبيقه أيضاً؛ تماشيا مع الواقع الدولي المتغيّر. إن عدم الحسم في احتواء هذه السلوكات؛ من شأنه خدمة الأطراف الدولية الكبرى المتحكمة في مسار العلاقات الدولية التي ستضاعف حتماً من استغلالها لهذا الفراغ أو الغموض القانونيين؛ للتوسع في تكييف الحالات المطروحة مع القواعد التقليدية القائمة.. إن غياب ضوابط دولية تحمل قدراً من التوافق بين جميع دول العالم، وتؤطر للعديد من التدخلات التي أضحت ضرورية في بعض المجالات مع متطلبات تطور مفهوم الأمن بأبعاده المختلفة في علاقة ذلك بتلوث البيئة والتهديدات الإرهابية، وتنامي الأمراض الخطرة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية، من شأنه أن يراكم سوابق قد تهدد بانهيار القانون الدولي برمّته. هناك مجموعة من مقتضيات القانون الدولي التي تم تفعيلها في العقود الثلاثة الأخيرة؛ خصوصاً على مستوى تحريك العقوبات الجماعية التي قادتها الأمم المتحدة بشكل مكثف في مواجهة بعض الدول، أو تفعيل نظام الأمن الجماعي؛ غير أن الملاحظ هو أن هذا التفعيل، لم يوازه تطور على مستوى إشراك العديد من الدول التي ظلت على الهامش، ما انعكس بالسلب على أداء المنظمة، وعلى مصداقيتها بشكل عام. وأضحى تطوير القانون الدولي في ارتباط ذلك بمواكبة المتغيرات الدولية القائمة أمراً ضرورياً وملحّاً؛ بما يضع حدّاً للتضارب الناتج عن غموض وقصور المقتضيات التقليدية، من خلال الموازنة بين حقوق الفرد من جهة، وحقوق الدولة من جهة أخرى، وخلق انسجام بين مختلف الوثائق الدولية، خصوصاً أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الميثاق الأممي صراحة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدعم حماية حقوق الأفراد من تعسف الدول، وكذلك بين المبدأ المتصل بالمساواة في السيادة بين الدول من جهة أولى؛ ومتطلبات حفظ السلم والأمن الدوليين من جهة ثانية؛ وما يحيط بذلك من توسيع دائرة التدخلات في إطار الاستثناءات المرتبطة بهذا الخصوص (الفصل 51 من الميثاق الأممي). من ناحية أخرى؛ هناك عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي تعكس في مضمونها حماية مصالح القوى الدولية الكبرى، فالنظام الدولي المرتبط بالحدّ من انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تجسده الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن لعام 1968، أقرّ بواقع امتلاك القوى النووية لهذا السلاح؛ ووضع مجموعة من العراقيل أمام أي دول أخرى تطمح إلى الحصول عليه، ولذلك أصبح الدخول إلى النادي النووي يقوم على سبل ملتوية تعتمد على فرض الأمر الواقع؛ وهو ما عكسته عدة حالات دولية في كل من الهند، وباكستان وكوريا الشمالية.. فيما نجد استهتاراً من بعض القوى الدولية الكبرى، كالولايات المتحدة، ببعض الاتفاقيات المرتبطة بالتسلّح، والبيئة، وحقوق الإنسان. وهذا يؤكد أن المجتمع الدولي لم ينجح بعد في بناء مؤسسات دولية قوية وفعالة؛ قادرة على الحسم مع مظاهر تبخيس وتهميش الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما أن المؤسسات الدولية التي وجدت بقصد تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين؛ كما هو الشأن بالنسبة للأمم المتحدة؛ أصبحت في واقع الأمر مجرد آليات تخدم مصالح الأقوياء بفعل تغييب البعد الديمقراطي في أدائها. كما أن أغلبية المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان؛ أضحت وسيلة لتصفية الحسابات مع بعض الدول من خلال مقارباتها الانتقائية في هذا الخصوص. فيما غدت المؤسسات القضائية الدولية بلا سلطات فعلية؛ بل إنها سقطت في كثير من المناسبات في تكريس عدالة الأقوى. إن السبيل الأساسي والأول لوقف هذه الانحرافات هو تطوير القانون الدولي باتجاه ضبط مكامن الخلل في الممارسات الدولية بشكل يستحضر مصالح المجتمع الدولي برمته. عن جريدة الخليج الإماراتية drisslagrini@yahoo.fr